Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Panduan

1.3 Proses Pengembangan Panduan

2. Definisi dan Epidemiologi

2.1 Definisi Sindrom Koroner Akut dan Infark Miokard

2.2 Epidemiologi Sindrom Koroner Akut

2.3 Jumlah dan Klasifikasi Rekomendasi

3. Triage dan Diagnosis

3.1 Presentasi Klinis dan Pemeriksaan Fisik

3.2 Alat Diagnostik | Elektrokardiogram (EKG)

3.3 Alat Diagnostik | Biomarker

- 3.3.1 Troponin Jantung Sensitivitas Tinggi

- 3.3.2 Laboratorium Sentral vs. Tes di Tempat Perawatan (POCT)

- 3.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Troponin

- 3.3.4 Algoritma “Rule-in” dan “Rule-out” Cepat

- 3.3.5 Biomarker Lainnya

3.4 Alat Diagnostik | Pencitraan Non-Invasif

3.5 Diagnosis Banding untuk Nyeri Dada Akut

4. Tindakan Awal pada Pasien dengan Dugaan Sindrom Koroner Akut

4.1 Logistik Perawatan Pra-Rumah Sakit

4.2 Perawatan Darurat

5. Penatalaksanaan Fase Akut Pasien dengan Sindrom Koroner Akut

5.1 Pemilihan Strategi Invasif dan Terapi Reperfusi

5.2 Penatalaksanaan Sindrom Koroner Akut dengan Strategi Invasif

- 5.2.1 Strategi PCI Primer untuk STEMI

- 5.2.2 Strategi Invasif Segera untuk NSTEMI

- 5.2.3 Strategi Invasif Rutin vs. Selektif

- 5.2.4 Ringkasan Strategi Invasif untuk Pasien dengan NSTE-ACS

5.3 Fibrinolisis dan Strategi Farmako-Invasif pada STEMI

5.4 Pasien yang Tidak Menjalani Reperfusi

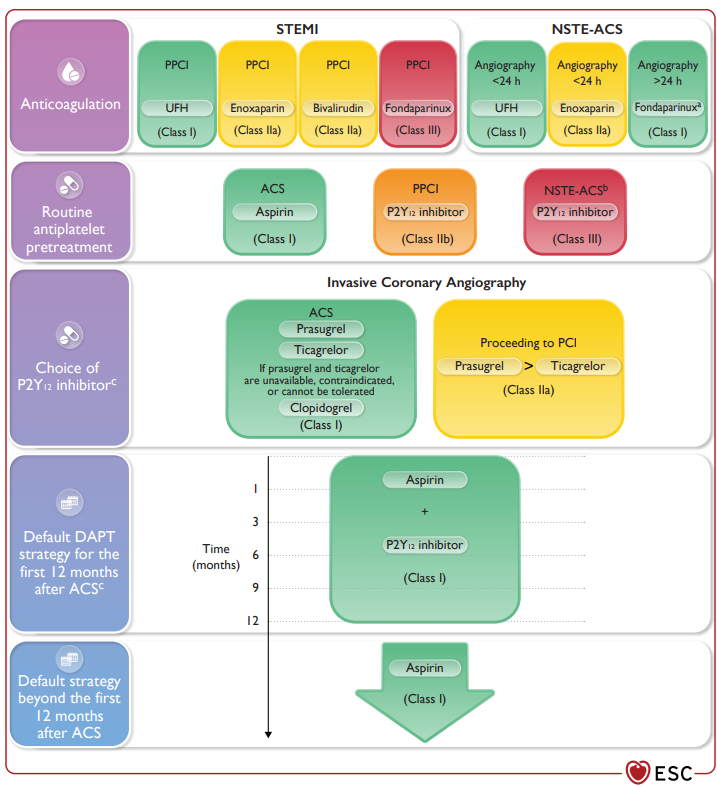

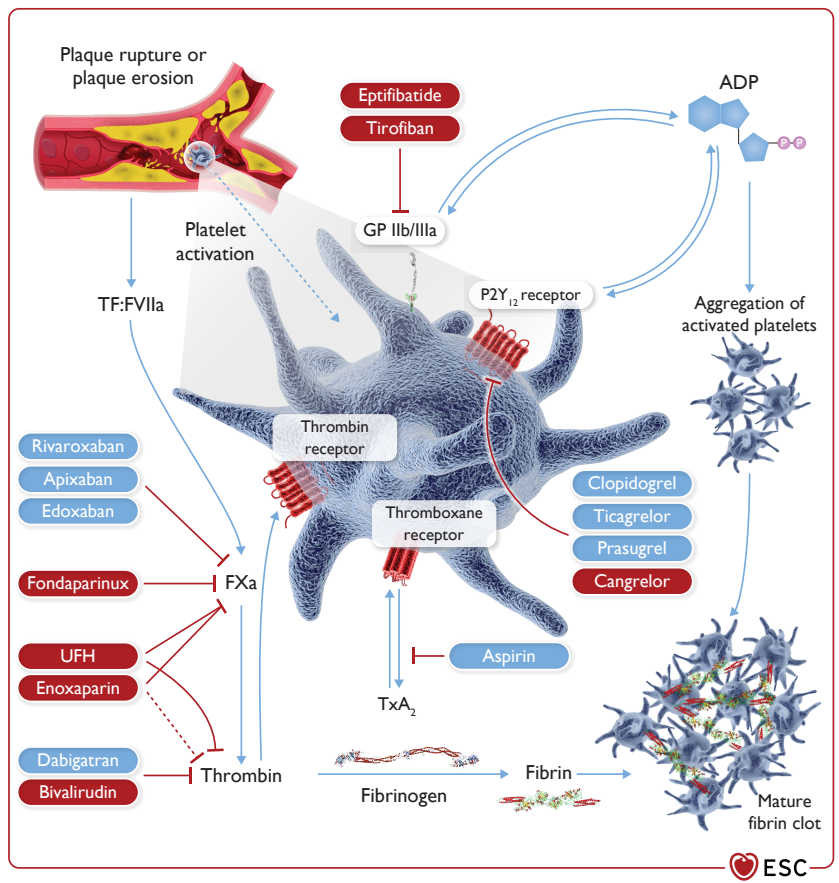

6. Terapi Antitrombotik

6.1 Terapi Antiplatelet pada Fase Akut

6.2 Terapi Antikoagulan pada Fase Akut

6.3 Terapi Antitrombotik Jangka Panjang Setelah Revaskularisasi

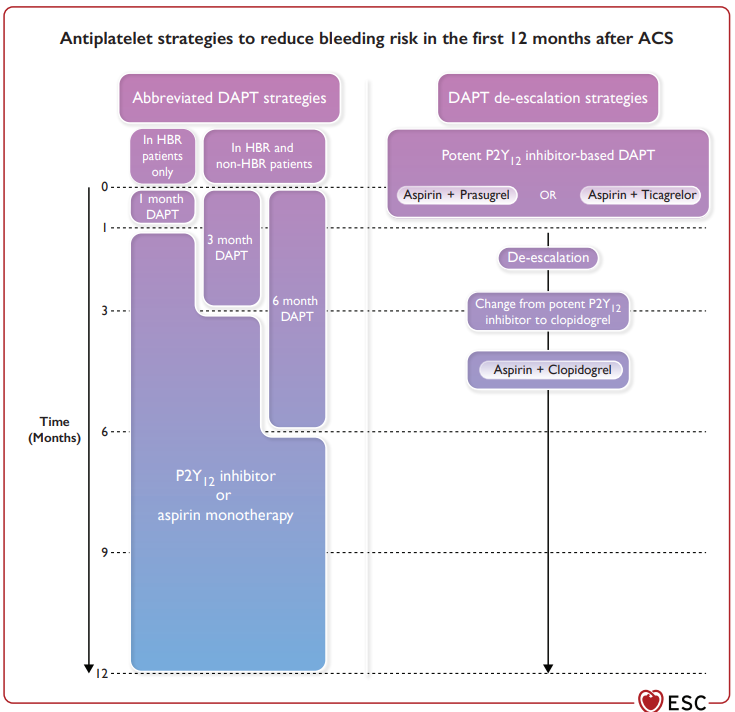

- 6.3.1 Durasi DAPT

- 6.3.2 De-Eskalasi dari Inhibitor P2Y12 Poten ke Clopidogrel

- 6.3.3 Ringkasan Alternatif Strategi Antiplatelet untuk Mengurangi Risiko Perdarahan

6.4 Terapi Jangka Panjang

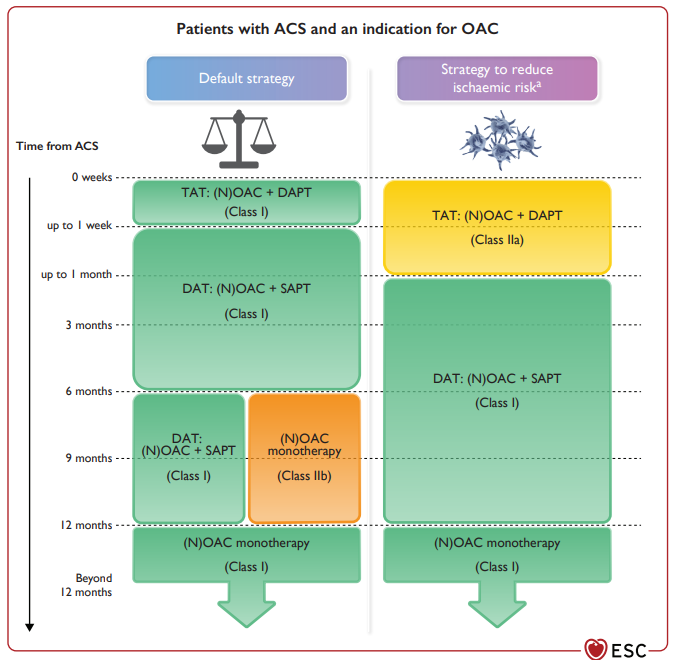

6.5 Terapi Antiplatelet pada Pasien yang Membutuhkan Antikoagulan Oral

6.6 Terapi Antitrombotik sebagai Tambahan untuk Fibrinolisis

6.7 Terapi Antitrombotik pada Pasien yang Tidak Menjalani Reperfusi

7. Sindrom Koroner Akut dengan Presentasi Tidak Stabil

7.1 Henti Jantung di Luar Rumah Sakit pada Pasien dengan SKA

7.2 Syok Kardiogenik yang Memperumit SKA

8. Manajemen Sindrom Koroner Akut Selama Rawat Inap

8.1 Unit Perawatan Koroner/Unit Perawatan Intensif Jantung

8.2 Perawatan Selama Rawat Inap

9. Aspek Teknis dari Strategi Invasif

9.1 Intervensi Koroner Perkutan (PCI)

- 9.1.1 Akses Vaskular

- 9.1.2 Penggunaan Pencitraan Intravaskular

- 9.1.3 Waktu Revaskularisasi dengan PCI

- 9.1.4 Penggunaan Stent

- 9.1.5 Strategi Perlindungan Emboli dan Salvage Mikrovaskular

9.2 Operasi Bypass Arteri Koroner (CABG)

9.3 Diseksi Arteri Koroner Spontan (SCAD)

10. Penatalaksanaan Pasien dengan Penyakit Multivessel

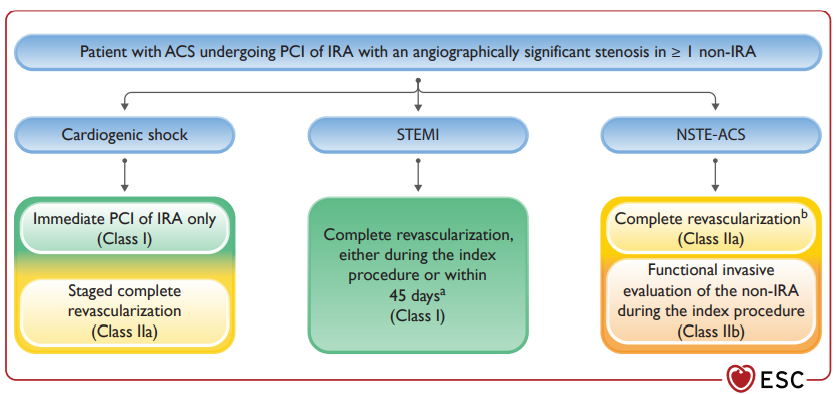

10.1 Manajemen Penyakit Multivessel pada Pasien dengan Syok Kardiogenik

10.2 Pasien dengan Penyakit Multivessel yang Menjalani PCI Primer

10.3 Waktu Revaskularisasi Arteri Non-Infark pada SKA

- 10.3.1 Pasien dengan STEMI dan Penyakit Multivessel

- 10.3.2 Pasien dengan NSTE-ACS dan Penyakit Multivessel

10.4 Evaluasi Keparahan Stenosis Arteri Non-Infark (Angiografi vs. Fisiologi)

10.5 Revaskularisasi Hibrid

11. Infark Miokard dengan Arteri Koroner yang Tidak Tersumbat (MINOCA)

12. Situasi Khusus

12.1 Infark Miokard Tipe 2 dan Cedera Miokard Akut

12.2 Komplikasi SKA

- 12.2.1 Gagal Jantung setelah Infark Miokard

- 12.2.2 Komplikasi Mekanik

- 12.2.3 Trombus Ventrikel Kiri

- 12.2.4 Perikarditis Pasca-SKA

- 12.2.5 Aritmia

- 12.2.6 Perdarahan

12.3 Komorbiditas - 12.3.1 Pasien dengan Risiko Perdarahan Tinggi dan Gangguan Darah

- 12.3.2 Penyakit Ginjal Kronis

- 12.3.3 Diabetes Mellitus

- 12.3.4 Pasien Lanjut Usia dengan Frailty dan Multimorbiditas

- 12.3.5 Kehamilan

- 12.3.6 Penyalahgunaan Obat

- 12.3.7 Pasien dengan Kanker

13. Pengobatan Jangka Panjang

13.1 Rehabilitasi Jantung

13.2 Manajemen Gaya Hidup

13.3 Terapi Farmakologis

14. Perspektif Pasien dalam Penatalaksanaan SKA

15. Pesan Utama

1. Pendahuluan

Panduan ini mengevaluasi dan merangkum bukti yang tersedia dengan tujuan membantu para profesional kesehatan dalam memberikan pendekatan diagnostik dan terapeutik terbaik bagi pasien dengan kondisi tertentu. Panduan ini ditujukan untuk digunakan oleh profesional kesehatan, dan European Society of Cardiology (ESC) menyediakan panduan ini secara gratis.

Panduan ESC tidak menggantikan tanggung jawab individu tenaga kesehatan dalam membuat keputusan yang tepat dan akurat berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing pasien serta konsultasi dengan pasien atau pengasuhnya jika diperlukan. Profesional kesehatan juga bertanggung jawab untuk memverifikasi peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap negara terkait obat dan perangkat medis saat meresepkan, serta mematuhi aturan etika profesi mereka.

Panduan ESC mewakili posisi resmi ESC dalam suatu topik tertentu dan diperbarui secara berkala. Kebijakan dan prosedur ESC dalam merumuskan dan menerbitkan panduan ini dapat ditemukan di situs web ESC (https://www.escardio.org/Guidelines).

Anggota Kelompok Kerja yang terlibat dalam penyusunan panduan ini dipilih oleh ESC untuk mewakili para profesional yang menangani pasien dengan patologi ini. Proses seleksi bertujuan untuk mencakup anggota dari seluruh wilayah ESC dan komunitas subspesialis ESC yang relevan, dengan mempertimbangkan keberagaman dan inklusi, termasuk gender dan negara asal. Kelompok kerja melakukan evaluasi kritis terhadap pendekatan diagnostik dan terapeutik, termasuk penilaian rasio manfaat-risiko.

Kekuatan setiap rekomendasi dan tingkat bukti yang mendukungnya ditimbang dan dinilai berdasarkan skala yang telah ditetapkan. Seluruh rekomendasi yang disetujui melewati proses pemungutan suara dan mencapai kesepakatan minimal 75% di antara anggota pemungutan suara.

Para ahli dalam panel penulisan dan peninjauan telah menyerahkan pernyataan konflik kepentingan untuk semua hubungan yang mungkin dianggap sebagai sumber konflik kepentingan yang nyata atau potensial. Pernyataan ini ditinjau sesuai dengan aturan deklarasi kepentingan ESC dan dapat ditemukan di situs web ESC serta diterbitkan dalam dokumen tambahan yang menyertai panduan ini.

ESC Clinical Practice Guidelines (CPG) Committee mengawasi dan mengoordinasikan penyusunan panduan baru dan bertanggung jawab atas proses persetujuan. Panduan ESC menjalani tinjauan ekstensif oleh Komite CPG dan para ahli eksternal, termasuk anggota dari seluruh wilayah ESC dan komunitas subspesialis ESC serta asosiasi kardiologi nasional yang relevan. Setelah revisi yang sesuai, panduan ini ditandatangani oleh semua ahli yang terlibat dalam Kelompok Kerja dan disetujui oleh Komite CPG untuk diterbitkan dalam European Heart Journal.

Panduan ini disusun dengan mempertimbangkan pengetahuan ilmiah dan medis yang tersedia pada saat penulisan. Tabel bukti yang merangkum temuan studi yang mendukung pengembangan panduan ini disertakan. ESC memperingatkan bahwa bahasa teknis dapat disalahartikan dan menolak tanggung jawab apa pun dalam hal ini.

Penggunaan obat di luar indikasi resmi (off-label) mungkin disajikan dalam panduan ini jika terdapat tingkat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa penggunaannya dapat dianggap sesuai secara medis untuk kondisi tertentu. Namun, keputusan akhir mengenai pasien individu harus dibuat oleh profesional kesehatan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan:

- Situasi spesifik pasien. Kecuali jika diatur oleh regulasi nasional, penggunaan obat di luar indikasi resmi harus dibatasi pada situasi di mana hal itu demi kepentingan pasien dalam hal kualitas, keamanan, dan efektivitas perawatan, serta hanya setelah pasien diberi informasi dan memberikan persetujuan.

- Regulasi kesehatan spesifik negara, indikasi dari badan pengawas obat pemerintah, serta aturan etika yang berlaku bagi profesional kesehatan, jika relevan.

2. Pendahuluan

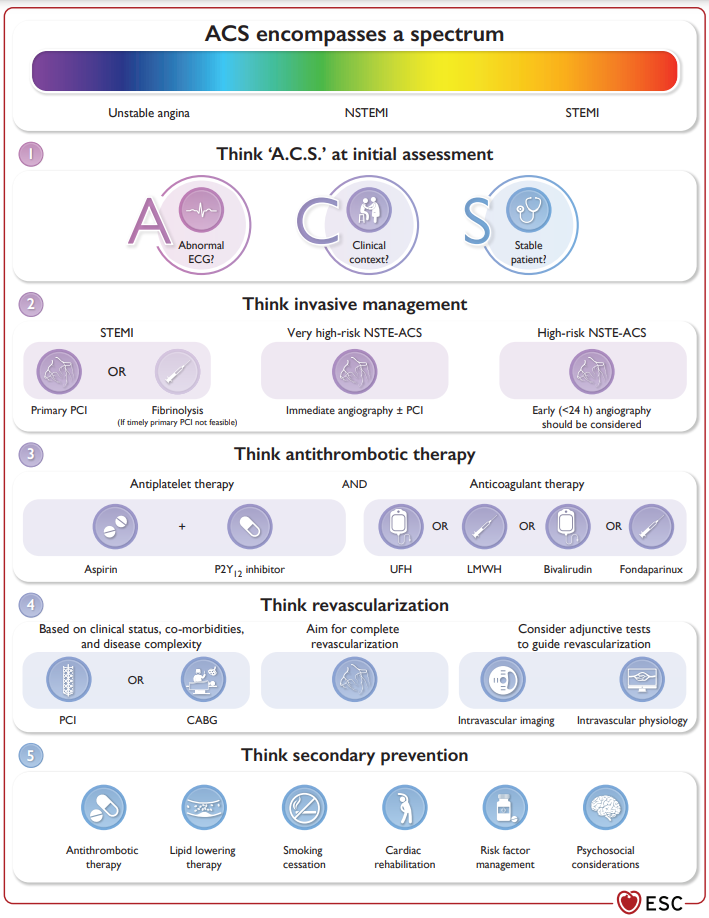

Aspek utama dari penatalaksanaan pasien dengan sindrom koroner akut (SKA) yang dijelaskan dalam Panduan European Society of Cardiology (ESC) ini dirangkum dalam Gambar 1.

2.1 Definisi | Sindrom Koroner Akut dan Infark Miokard

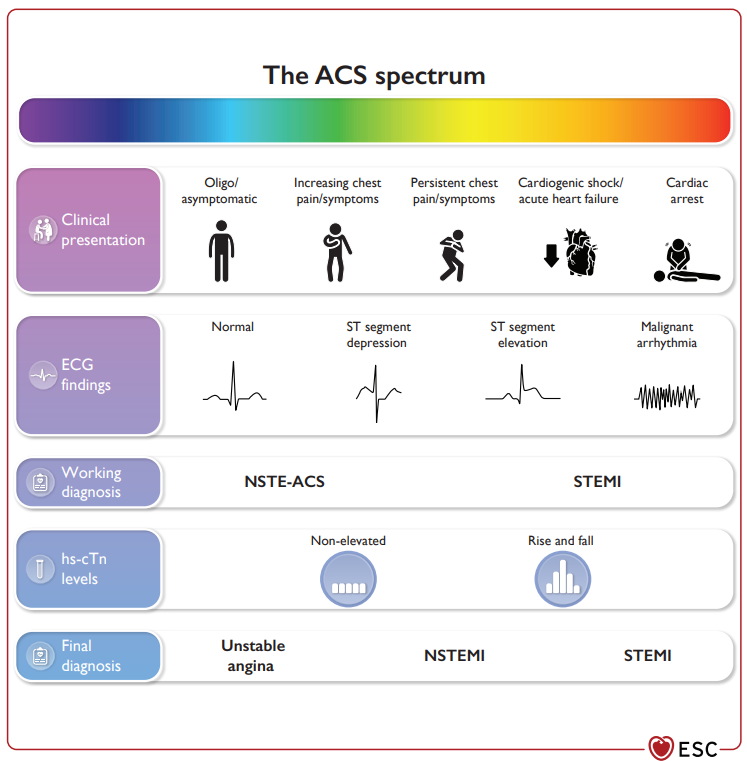

Sindrom koroner akut (SKA) mencakup berbagai kondisi yang melibatkan pasien dengan perubahan baru dalam gejala klinis atau tanda-tanda dengan atau tanpa perubahan pada elektrokardiogram (EKG) 12 sadapan serta dengan atau tanpa peningkatan kadar troponin jantung (cTn) akut (Gambar 2).

Pasien yang datang dengan dugaan SKA pada akhirnya dapat didiagnosis dengan infark miokard akut (IMA) atau angina tidak stabil (UA).

- Infark miokard (MI) dikaitkan dengan pelepasan cTn dan didiagnosis berdasarkan definisi universal keempat MI.

- Angina tidak stabil (UA) adalah iskemia miokard yang terjadi saat istirahat atau dengan aktivitas minimal tanpa adanya cedera/nekrosis kardiomiosit akut.

UA ditandai dengan temuan klinis spesifik seperti:

- Angina yang berlangsung lebih dari 20 menit saat istirahat.

- Angina berat yang baru muncul.

- Angina yang semakin sering terjadi, lebih lama, atau dengan ambang batas lebih rendah.

- Angina yang muncul setelah episode infark miokard baru-baru ini.

SKA mencakup berbagai manifestasi klinis, mulai dari pasien yang tidak memiliki gejala saat datang, hingga pasien dengan ketidaknyamanan dada yang terus-menerus serta pasien dengan henti jantung, ketidakstabilan listrik atau hemodinamik, atau syok kardiogenik (SK) (Gambar 2).

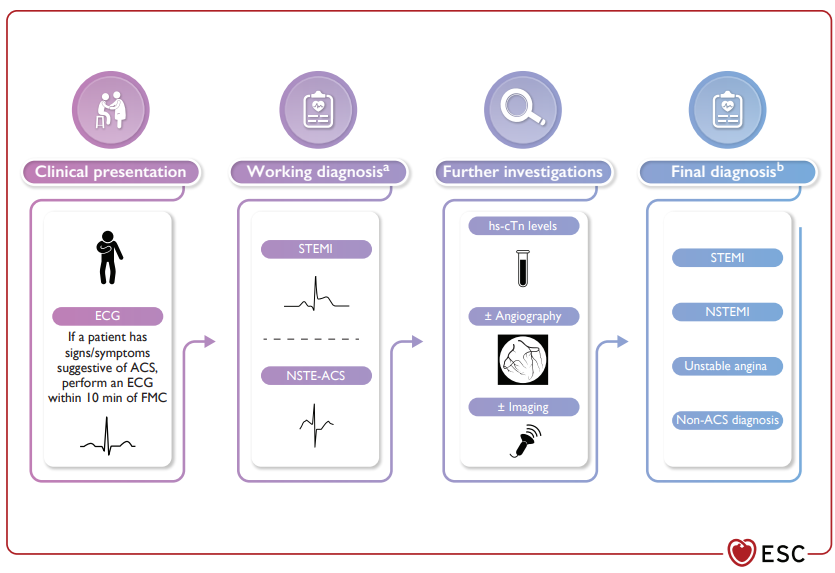

Pasien dengan dugaan SKA umumnya diklasifikasikan berdasarkan temuan EKG awal untuk menentukan strategi penatalaksanaan awal. Setelah itu, pasien dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan ada atau tidaknya peningkatan kadar troponin setelah hasil laboratorium tersedia (Gambar 2 & 3).

Fitur-fitur ini (perubahan EKG dan peningkatan troponin jantung) sangat penting untuk penilaian risiko awal serta menentukan strategi manajemen awal. Namun, setelah fase penanganan akut dan stabilisasi, strategi penatalaksanaan selanjutnya akan serupa untuk semua pasien SKA, terlepas dari pola EKG awal atau ada/tidaknya peningkatan troponin jantung saat presentasi.

Catatan Penting:

SKA bukanlah diagnosis akhir, tetapi lebih kepada sindrom klinis yang mencerminkan iskemia miokard akut. Sementara itu, Infark Miokard Akut (IMA) didefinisikan sebagai nekrosis kardiomiosit dalam konteks klinis iskemia miokard akut.

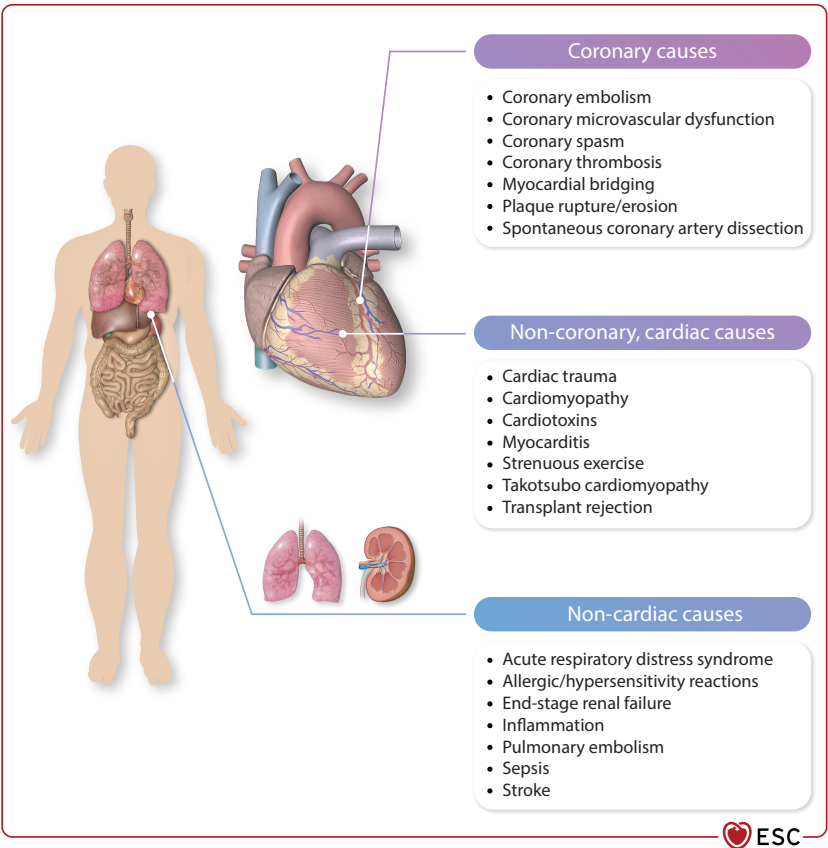

Infark Miokard diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya:

- Tipe 1: Disebabkan oleh aterotrombosis (plak aterosklerosis yang pecah).

- Tipe 2-5: Disebabkan oleh mekanisme lain yang menyebabkan iskemia miokard tanpa aterotrombosis langsung (Lihat Tabel S1 dalam data tambahan online).

Selain itu, terdapat juga cedera miokard, suatu kondisi di mana terdapat pelepasan troponin tetapi bukan akibat iskemia miokard akut, sehingga tidak memenuhi kriteria infark miokard. Cedera miokard dapat akut atau kronis, tergantung pada ada atau tidaknya perubahan dinamis troponin pada pemeriksaan serial.

Penyebab umum cedera miokard akut meliputi:

- Miokarditis

- Sepsis

- Kardiomiopati Takotsubo

- Penyakit katup jantung

- Aritmia jantung

- Gagal jantung (HF)

Fokus utama panduan ini adalah penanganan pasien dengan Infark Miokard Tipe 1. Namun, pada setiap tahap manajemen pasien dengan dugaan SKA, dokter harus mempertimbangkan kemungkinan diagnosis lain karena kondisi ini memiliki mekanisme patofisiologi, prognosis, serta strategi terapi yang berbeda.

Definisi Istilah Terkait Strategi Invasif dan Terapi Reperfusi

| Istilah | Definisi |

|---|---|

| First Medical Contact (FMC) | Waktu saat pasien pertama kali berinteraksi dengan sistem layanan kesehatan setelah timbulnya gejala SKA, termasuk kontak dengan layanan medis darurat atau fasilitas kesehatan. |

| Early invasive strategy | Strategi yang mencakup angiografi koroner dan revaskularisasi jika diindikasikan dalam periode tertentu setelah diagnosis NSTE-ACS. |

| Immediate invasive strategy | Angiografi koroner dilakukan dalam waktu <2 jam setelah diagnosis NSTE-ACS pada pasien dengan risiko sangat tinggi (misalnya, syok kardiogenik atau nyeri dada refrakter). |

| Early invasive strategy | Angiografi koroner dilakukan dalam waktu 24 jam setelah diagnosis NSTE-ACS pada pasien dengan risiko tinggi (misalnya, skor GRACE >140 atau peningkatan biomarker jantung). |

| Delayed invasive strategy | Angiografi koroner dilakukan dalam waktu 24–72 jam setelah diagnosis NSTE-ACS pada pasien dengan risiko menengah. |

| Initial conservative strategy | Pendekatan non-invasif untuk pasien NSTE-ACS dengan risiko rendah berdasarkan penilaian klinis, tanpa angiografi koroner awal kecuali terdapat indikasi baru. |

| Pharmacoinvasive strategy | Pendekatan untuk pasien STEMI yang menerima terapi fibrinolisis awal, diikuti dengan angiografi koroner dalam 2–24 jam, terlepas dari keberhasilan fibrinolisis. |

| Primary PCI strategy | Pendekatan utama untuk pasien STEMI, di mana PCI dilakukan segera setelah diagnosis tanpa terapi fibrinolisis sebelumnya. |

| Fibrinolysis | Pemberian obat trombolitik untuk melarutkan trombus dalam arteri koroner pada pasien STEMI ketika PCI tidak dapat dilakukan dalam 120 menit setelah diagnosis. |

| Complete revascularization | Revaskularisasi tidak hanya pada arteri culprit tetapi juga pada arteri non-culprit yang memiliki stenosis signifikan yang dapat mengurangi iskemia jangka panjang. |

2.2 Epidemiologi Sindrom Koroner Akut

Penyakit kardiovaskular (PKV) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, dengan beban penyakit yang signifikan terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

- Sindrom Koroner Akut (SKA) sering kali menjadi manifestasi klinis pertama dari PKV.

- Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 5,8 juta kasus baru penyakit jantung iskemik di 57 negara anggota ESC.

- Angka kejadian standar usia diperkirakan 293,3 per 100.000 orang (kisaran antar-kuartil: 195,8–529,5 per 100.000 orang).

- Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian terbanyak di negara anggota ESC, dengan angka kematian:

- 2,2 juta kasus pada perempuan

- 1,9 juta kasus pada laki-laki

- Penyakit jantung iskemik adalah penyebab utama kematian akibat penyakit kardiovaskular, yang menyumbang 38% dari semua kematian PKV pada perempuan dan 44% pada laki-laki.

2.3 Jumlah dan Klasifikasi Rekomendasi

Panduan ini mencakup total 193 rekomendasi, yang dikategorikan berdasarkan Kelas Rekomendasi dan Tingkat Bukti (LoE):

-

Berdasarkan Kelas Rekomendasi:

- Kelas I: 106 rekomendasi

- Kelas II: 70 rekomendasi

- Kelas III: 17 rekomendasi

-

Berdasarkan Tingkat Bukti (LoE):

- LoE A: 56 rekomendasi

- LoE B: 64 rekomendasi

- LoE C: 73 rekomendasi

Klasifikasi ini digunakan untuk membantu dokter dalam menentukan prioritas pengobatan berdasarkan tingkat bukti ilmiah yang tersedia.

2.4 Apa yang Baru dalam Panduan Ini?

Panduan ESC 2023 memiliki beberapa rekomendasi dan konsep baru dibandingkan dengan versi sebelumnya.

1. Rekomendasi Baru dalam Terapi Antitrombotik dan Antiplatelet

- Jika pasien dengan SKA menghentikan dual antiplatelet therapy (DAPT) untuk menjalani bedah pintas arteri koroner (CABG), disarankan untuk melanjutkan DAPT setelah operasi selama setidaknya 12 bulan. (Kelas I, LoE C)

- Pada pasien SKA usia lanjut, terutama yang berisiko perdarahan tinggi (HBR), clopidogrel sebagai inhibitor reseptor P2Y12 dapat dipertimbangkan. (Kelas IIb, LoE B)

- Pasien yang tidak berisiko iskemia tinggi dan bebas dari kejadian iskemik selama 3–6 bulan setelah DAPT, dapat dipertimbangkan untuk beralih ke monoterapi antiplatelet (lebih disarankan dengan inhibitor P2Y12). (Kelas IIa, LoE A)

- Monoterapi inhibitor P2Y12 dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dari aspirin untuk terapi jangka panjang. (Kelas IIb, LoE A)

- Pada pasien dengan risiko perdarahan tinggi (HBR), monoterapi aspirin atau inhibitor P2Y12 setelah 1 bulan DAPT dapat dipertimbangkan. (Kelas IIb, LoE B)

- Pada pasien yang membutuhkan antikoagulan oral (OAC), penghentian terapi antiplatelet setelah 6 bulan sambil melanjutkan OAC dapat dipertimbangkan. (Kelas IIb, LoE B)

- Penurunan dosis (de-escalation) terapi antiplatelet dalam 30 hari pertama setelah SKA tidak disarankan. (Kelas III, LoE B)

2. Rekomendasi Baru dalam Penanganan Henti Jantung dan Pasien dengan SKA di Luar Rumah Sakit

- Evaluasi prognosis neurologis sebaiknya dilakukan tidak lebih awal dari 72 jam setelah masuk rumah sakit, untuk semua pasien yang tetap koma setelah henti jantung di luar rumah sakit (OHCA). (Kelas I, LoE C)

- Pasien dengan OHCA harus dibawa ke pusat perawatan henti jantung sesuai dengan protokol lokal. (Kelas IIa, LoE C)

3. Rekomendasi Baru dalam Strategi Invasif

- Pada pasien dengan diseksi arteri koroner spontan (SCAD), PCI hanya direkomendasikan jika pasien mengalami gejala iskemia miokard yang sedang berlangsung, area miokard yang luas terancam, atau aliran darah antegrade yang berkurang. (Kelas I, LoE C)

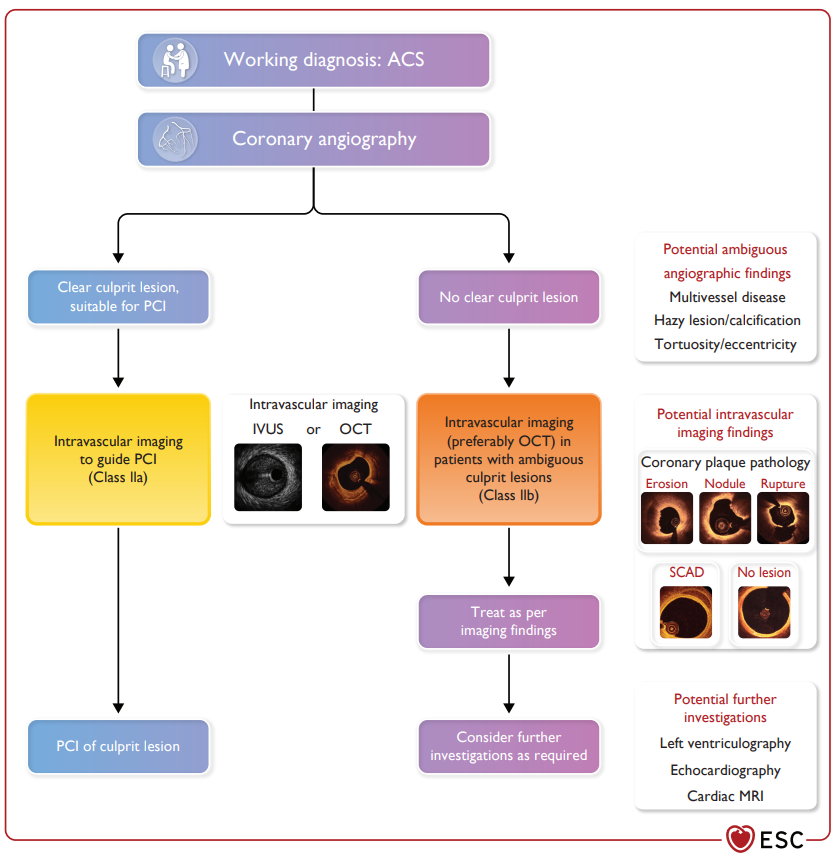

- Pencitraan intravaskular sebaiknya dipertimbangkan untuk memandu prosedur PCI. (Kelas IIa, LoE A)

- Pencitraan intravaskular (terutama Optical Coherence Tomography/OCT) dapat dipertimbangkan untuk lesi culprit yang ambigu. (Kelas IIb, LoE C)

4. Rekomendasi Baru dalam Manajemen SKA pada Pasien dengan Penyakit Penyerta (Komorbiditas)

- Pilihan terapi penurun glukosa jangka panjang harus didasarkan pada keberadaan penyakit penyerta seperti gagal jantung, penyakit ginjal kronis, dan obesitas. (Kelas I, LoE A)

- Pada pasien usia lanjut dengan komorbiditas, pendekatan holistik sangat disarankan untuk menyesuaikan pengobatan invasif dan farmakologis dengan penilaian manfaat-risiko yang cermat. (Kelas I, LoE B)

- Strategi invasif dianjurkan pada pasien kanker dengan SKA yang memiliki harapan hidup ≥6 bulan. (Kelas I, LoE B)

- Jika terapi kanker diduga berkontribusi terhadap SKA, penghentian sementara terapi kanker dianjurkan. (Kelas I, LoE C)

- Pendekatan konservatif non-invasif harus dipertimbangkan pada pasien kanker dengan prognosis buruk (<6 bulan) atau risiko perdarahan sangat tinggi. (Kelas IIa, LoE C)

- Aspirin tidak disarankan pada pasien kanker dengan jumlah trombosit <10.000/μL. (Kelas III, LoE C)

- Clopidogrel tidak disarankan pada pasien kanker dengan trombosit <30.000/μL. (Kelas III, LoE C)

- Prasugrel atau ticagrelor tidak disarankan pada pasien kanker dengan trombosit <50.000/μL. (Kelas III, LoE C)

3. Triage dan Diagnosis

3.1 Presentasi Klinis dan Pemeriksaan Fisik

3.1.1 Presentasi Klinis

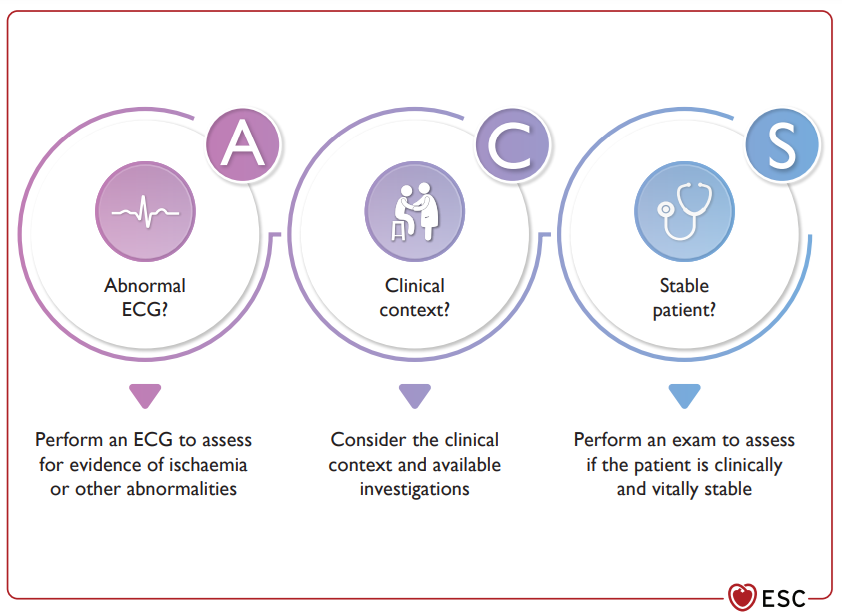

Ketidaknyamanan dada akut—yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri, tekanan, rasa berat, atau sensasi terbakar—merupakan gejala utama yang sering mengarah pada diagnosis sindrom koroner akut (SKA) serta menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan diagnostik sesuai dengan algoritma spesifik (Gambar 4).

Kriteria deskripsi nyeri dada dapat diklasifikasikan sebagai:

- Nyeri dada yang bersifat kardiak

- Kemungkinan kardiak

- Kemungkinan bukan kardiak

Catatan: Penggunaan istilah “nyeri dada atipikal” sebaiknya dihindari, karena dapat menyebabkan kesalahan diagnosis atau keterlambatan dalam penanganan.

Gejala lain yang dapat menggantikan nyeri dada pada SKA adalah:

- Sesak napas (dispnea)

- Nyeri epigastrium (area ulu hati)

- Nyeri di lengan kiri/kanan, leher, atau rahang

Kesalahan diagnosis atau keterlambatan sering terjadi akibat:

- Riwayat medis yang tidak lengkap

- Kesulitan pasien dalam mendeskripsikan gejalanya

Oleh karena itu, pengambilan riwayat yang menyeluruh dan interaksi yang baik dengan pasien sangat penting untuk memastikan diagnosis yang tepat dan cepat.

3.1.2 Pengambilan Riwayat dan Pemeriksaan Fisik

Pasien dengan dugaan SKA dapat datang dalam berbagai situasi klinis, termasuk di:

- Lingkungan komunitas (pra-rumah sakit)

- Unit gawat darurat (UGD)

- Rawat inap di rumah sakit

Penting untuk segera melakukan pengambilan riwayat medis yang terfokus dan karakterisasi gejala yang tepat guna memastikan pasien ditangani sesuai jalur perawatan yang sesuai.

Langkah-langkah yang harus dilakukan segera pada kontak medis pertama (first medical contact/FMC):

- Pengukuran tanda vital, dilakukan bersamaan dengan perekaman elektrokardiogram (EKG) pertama (Gambar 5).

- Pemeriksaan fisik, yang bermanfaat untuk:

- Mengesampingkan diagnosis banding lainnya

- Mengidentifikasi tanda-tanda risiko tinggi seperti henti jantung, syok kardiogenik, atau ketidakstabilan hemodinamik/elektrik

Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan:

- Pemeriksaan denyut nadi utama di tubuh

- Pengukuran tekanan darah di kedua lengan

- Auskultasi jantung dan paru-paru

- Evaluasi tanda-tanda gagal jantung atau gangguan sirkulasi

Catatan: Kesadaran masyarakat tentang gejala SKA sangat penting.

Gejala utama seperti nyeri dada lebih dari 15 menit dan/atau nyeri berulang dalam 1 jam harus mendorong pasien atau orang lain untuk segera mencari bantuan medis.

3.2 Alat Diagnostik | Elektrokardiogram (EKG)

EKG 12 sadapan istirahat adalah alat diagnostik utama dalam evaluasi pasien dengan dugaan SKA.

- EKG harus dilakukan segera pada kontak medis pertama (FMC) dan diinterpretasikan oleh tenaga medis dalam waktu 10 menit.

- EKG harus diulang jika gejala berlanjut atau muncul kembali.

Berdasarkan hasil EKG, pasien SKA diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- Pasien dengan elevasi segmen ST persisten (atau ekivalennya) → Didiagnosis sebagai STEMI

- Pasien tanpa elevasi segmen ST persisten → Didiagnosis sebagai NSTE-ACS (yang dapat berupa NSTEMI atau angina tidak stabil/UA)

Catatan: Tidak semua pasien dengan dugaan SKA akan berakhir dengan diagnosis akhir STEMI atau NSTEMI. Beberapa pasien akan memiliki diagnosis non-SKA setelah pemeriksaan lebih lanjut.

3.2.1 Sindrom Koroner Akut dengan Elevasi Segmen ST (STEMI)

Prioritas utama pasien dengan STEMI adalah mendapatkan terapi reperfusi secepat mungkin (lihat Bagian 5).

Kriteria elevasi segmen ST yang menunjukkan oklusi arteri koroner akut:

- Elevasi segmen ST baru di titik J pada ≥2 sadapan berdekatan:

- ≥2,5 mm pada pria <40 tahun

- ≥2 mm pada pria ≥40 tahun

- ≥1,5 mm pada wanita (semua usia) di sadapan V2–V3

- ≥1 mm di sadapan lainnya (jika tidak ada hipertrofi ventrikel kiri atau blok cabang kiri/LBBB)

Pemeriksaan tambahan yang direkomendasikan:

- Jika dicurigai STEMI inferior, rekam sadapan V3R dan V4R untuk menilai keterlibatan ventrikel kanan.

- Jika dicurigai STEMI posterior, rekam sadapan V7–V9 untuk mendeteksi elevasi ST di area posterior jantung.

Kondisi lain yang dapat menyerupai STEMI dan membutuhkan perhatian segera:

- Depresi ST di sadapan V1–V3 yang disertai gelombang T terminal positif → kemungkinan infark posterior

- Depresi ST di ≥6 sadapan (inferolateral) dengan elevasi ST di aVR dan/atau V1 → menunjukkan iskemia luas atau oklusi arteri koroner utama kiri (LMCA)

3.2.2 Sindrom Koroner Akut Tanpa Elevasi Segmen ST (NSTE-ACS)

Pasien dengan nyeri dada akut dan tanpa elevasi segmen ST persisten dapat memiliki temuan EKG berikut:

- Elevasi ST sementara

- Depresi ST persisten atau sementara

- Gelombang T abnormal:

- T terbalik (inversi T)

- T biphasic

- T datar atau pseudo-normalisasi T

- EKG normal

Pasien NSTE-ACS dengan peningkatan troponin akan diklasifikasikan sebagai NSTEMI, sementara pasien tanpa peningkatan troponin akan diklasifikasikan sebagai angina tidak stabil (UA).

Catatan: Dengan adanya tes troponin sensitivitas tinggi (hs-cTn), diagnosis angina tidak stabil semakin jarang.

3.3 Alat Diagnostik | Biomarker

3.3.1 Troponin Jantung Sensitivitas Tinggi

Troponin jantung sensitivitas tinggi (high-sensitivity cardiac troponins/hs-cTn) adalah biomarker utama untuk diagnosis sindrom koroner akut (SKA).

- Peningkatan dan penurunan kadar troponin dalam tes berulang sangat penting untuk membedakan infark miokard (MI) dari cedera miokard non-iskemik.

- Pasien dengan peningkatan hs-cTn tetapi tanpa bukti perubahan dinamis kemungkinan mengalami cedera miokard tanpa infark.

Catatan: Cedera miokard dapat disebabkan oleh berbagai kondisi lain, seperti gagal jantung, miokarditis, emboli paru, dan sepsis.

3.3.2 Laboratorium Sentral vs. Tes di Tempat Perawatan (Point of Care Testing/POCT)

- Laboratorium sentral lebih disarankan untuk mengukur hs-cTn karena memiliki akurasi dan sensitivitas lebih tinggi dibandingkan POCT.

- POCT dapat digunakan dalam keadaan darurat ketika akses ke laboratorium sentral terbatas, tetapi hasilnya harus dikonfirmasi dengan pengujian laboratorium standar.

3.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Troponin Jantung

Berbagai faktor dapat memengaruhi interpretasi hasil troponin, termasuk:

- Usia lanjut

- Fungsi ginjal yang buruk

- Miokarditis atau kondisi inflamasi lainnya

- Latihan fisik berat

Oleh karena itu, interpretasi hs-cTn harus selalu dikombinasikan dengan data klinis dan pemeriksaan lainnya.

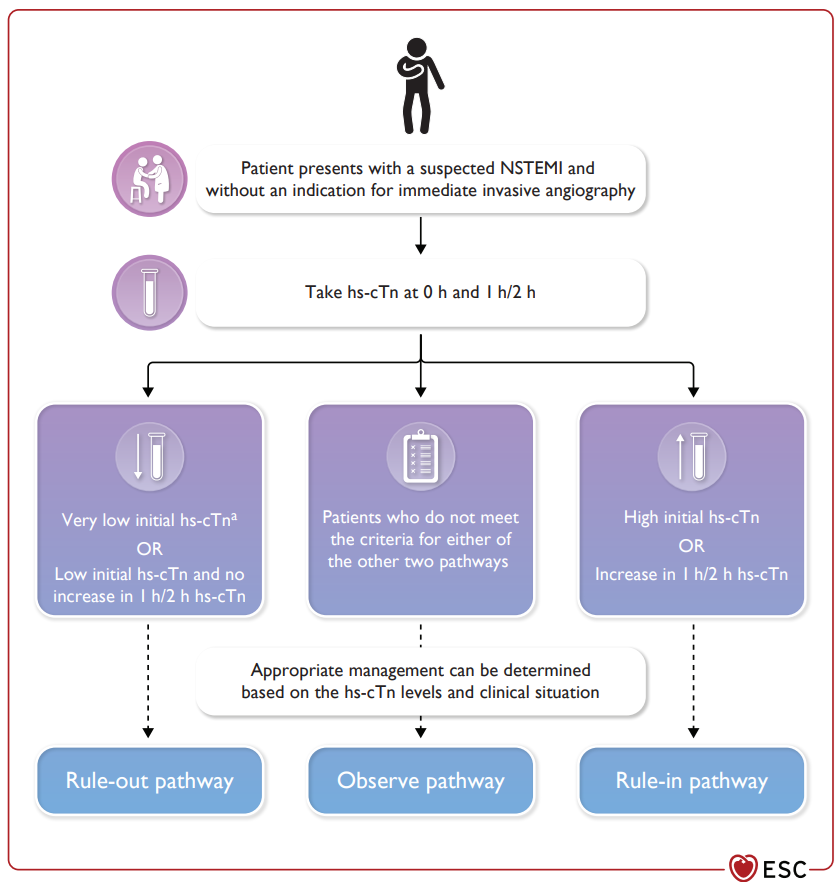

3.3.4 Algoritma “Rule-in” dan “Rule-out” Cepat

Pendekatan berbasis algoritma 0h/1h dan 0h/2h ESC digunakan untuk memastikan atau menyingkirkan diagnosis infark miokard secara cepat dalam unit gawat darurat.

3.3.4.1 Algoritma 0h/1h dan 0h/2h dari ESC

1. Rule-out (menyingkirkan MI):

- Jika kadar hs-cTn rendah pada saat kedatangan dan tidak meningkat secara signifikan dalam 1 atau 2 jam, maka infark miokard dapat disingkirkan.

- Pasien dapat dipulangkan jika tidak ada tanda-tanda klinis risiko tinggi.

2. Rule-in (mengonfirmasi MI):

- Jika kadar hs-cTn sangat tinggi pada saat kedatangan atau meningkat signifikan dalam 1 atau 2 jam, maka infark miokard dapat dikonfirmasi dan pasien memerlukan strategi invasif lebih lanjut.

3. Kategori Observasi:

- Jika hasil troponin tidak jelas (tidak memenuhi kriteria rule-in atau rule-out), pasien harus tetap dalam observasi ketat dengan pengulangan tes troponin serta pemeriksaan tambahan lainnya.

3.3.4.2 Panduan Implementasi Algoritma ESC 0h/1h

- Sangat direkomendasikan di pusat yang memiliki akses cepat ke pengujian hs-cTn.

- Harus digunakan bersama dengan EKG dan penilaian klinis pasien.

- Keputusan rawat jalan atau rawat inap harus mempertimbangkan faktor risiko pasien.

3.3.5. Biomarker Lainnya

Selain troponin jantung, beberapa biomarker lain dapat digunakan untuk mendukung diagnosis dan prognosis pada pasien dengan SKA:

-

Peptida natriuretik (BNP/NT-proBNP):

- Dapat membantu menilai risiko dan mendeteksi gagal jantung pada pasien dengan SKA.

- Peningkatan kadar BNP/NT-proBNP dikaitkan dengan prognosis lebih buruk.

-

D-dimer:

- Dapat digunakan untuk membantu membedakan emboli paru dari SKA dalam kasus diagnostik yang tidak jelas.

-

CRP (C-reactive protein) dan IL-6:

- Peningkatan kadar menunjukkan adanya peradangan sistemik, yang dapat dikaitkan dengan risiko kejadian kardiovaskular berulang.

-

Lipid panel (LDL, HDL, trigliserida):

- Membantu dalam stratifikasi risiko jangka panjang dan menentukan terapi statin yang tepat.

Catatan: Meskipun biomarker tambahan ini dapat membantu dalam penilaian risiko, troponin tetap menjadi biomarker utama untuk diagnosis infark miokard.

3.4 Alat Diagnostik | Pencitraan Non-Invasif

3.4.1 Ekokardiografi

Ekokardiografi direkomendasikan sebagai alat diagnostik awal untuk:

- Menilai fungsi ventrikel kiri

- Mendeteksi kelainan gerak dinding akibat iskemia

- Membedakan penyebab nyeri dada lainnya (diseksi aorta, tamponade jantung, emboli paru)

Catatan: Jika hasil ekokardiografi tidak konklusif, modalitas pencitraan lain seperti resonansi magnetik jantung (CMR) atau CT kardiak dapat dipertimbangkan.

3.4.2 Computed Tomography (CT) Kardiak

CT kardiak dapat digunakan untuk:

- Mendeteksi plak aterosklerotik pada arteri koroner

- Menyingkirkan penyakit koroner signifikan pada pasien dengan kemungkinan SKA rendah hingga sedang

- Membedakan kondisi non-kardiak sebagai penyebab nyeri dada

3.4.3 Magnetic Resonance Imaging (MRI) Jantung

MRI jantung dapat membantu:

- Menilai kerusakan miokard setelah infark

- Mendiagnosis kondisi lain seperti miokarditis atau kardiomiopati Takotsubo

- Menentukan viabilitas miokard sebelum mempertimbangkan revaskularisasi

Catatan: MRI tidak selalu tersedia di semua fasilitas, dan interpretasi hasil memerlukan tenaga medis terlatih.

3.5 Diagnosis Banding untuk Nyeri Dada Akut

Tidak semua nyeri dada akut disebabkan oleh SKA. Beberapa diagnosis banding penting yang perlu dipertimbangkan adalah:

-

Penyebab kardiovaskular:

- Diseksi aorta

- Miokarditis

- Perikarditis akut

- Kardiomiopati Takotsubo

-

Penyebab non-kardiovaskular:

- Emboli paru

- Pneumotoraks

- Esofagitis atau spasme esofagus

- Pankreatitis akut

Catatan: Diagnosis banding sangat penting untuk menghindari overdiagnosis atau kesalahan terapi yang tidak diperlukan.

4. Tindakan Awal pada Pasien dengan Dugaan Sindrom Koroner Akut

4.1 Logistik Perawatan Pra-Rumah Sakit

4.1.1 Waktu Menuju Pengobatan

- Waktu sangat penting dalam penanganan SKA. Target “waktu pintu-ke-balon” pada STEMI adalah ≤90 menit.

- Pada pasien dengan dugaan NSTEMI, angiografi koroner dianjurkan dalam 24 jam pertama jika risiko tinggi.

4.1.2 Sistem Kesehatan dan Keterlambatan Sistem

- Penundaan dapat terjadi di tingkat pasien, transportasi, atau fasilitas kesehatan.

- Pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda SKA dapat membantu mengurangi keterlambatan pasien dalam mencari perawatan.

4.1.3 Layanan Medis Darurat (Emergency Medical Services/EMS)

- EMS harus dilengkapi untuk mendiagnosis STEMI dengan EKG 12 sadapan dan memulai terapi awal (seperti antiplatelet dan antikoagulan).

- Jika EMS tidak dapat membawa pasien langsung ke pusat PCI, terapi fibrinolitik dapat dipertimbangkan dalam 120 menit pertama.

4.1.4 Peran Dokter Umum

- Dokter umum harus mampu mengenali gejala SKA dan segera merujuk pasien ke fasilitas yang sesuai.

4.1.5 Organisasi Jaringan Perawatan STEMI

- Pasien dengan STEMI harus dibawa ke pusat yang dapat melakukan PCI primer.

- Jika PCI tidak dapat dilakukan dalam 120 menit, fibrinolisis harus diberikan.

4.2 Perawatan Darurat

4.2.1 Diagnosis Awal dan Pemantauan

- Semua pasien dengan dugaan SKA harus segera mendapatkan perekaman EKG dalam 10 menit setelah tiba di fasilitas kesehatan.

- Jika EKG awal tidak menunjukkan perubahan khas SKA, tetapi kecurigaan klinis tinggi, EKG harus diulang secara berkala.

- Pemantauan tekanan darah, saturasi oksigen, serta tanda-tanda vital lainnya harus dilakukan secara ketat.

4.2.2 Farmakoterapi Akut

1. Oksigen

- Diberikan hanya jika pasien mengalami hipoksemia (SpO₂ <90%) atau tanda-tanda gagal napas.

- Tidak direkomendasikan secara rutin pada pasien dengan saturasi oksigen normal, karena tidak terbukti memberikan manfaat tambahan dan dapat berpotensi merugikan.

2. Nitrogliserin

- Dapat diberikan untuk mengurangi nyeri dada, terutama jika tekanan darah sistolik >90 mmHg dan tidak ada tanda-tanda syok kardiogenik.

- Tidak boleh diberikan jika dicurigai infark ventrikel kanan atau penggunaan inhibitor fosfodiesterase-5 (seperti sildenafil) dalam 48 jam terakhir.

3. Analgesik (Penghilang Nyeri)

- Morfin dapat diberikan jika pasien mengalami nyeri dada berat yang tidak membaik dengan nitrat.

- Penggunaan morfin harus hati-hati, karena dapat mengurangi efektivitas agen antiplatelet.

4. Beta-Bloker Intravena

- Dapat dipertimbangkan jika pasien mengalami hipertensi atau takikardia yang jelas tanpa tanda-tanda gagal jantung atau syok kardiogenik.

- Tidak direkomendasikan pada pasien dengan gagal jantung akut atau hipotensi.

5. Penatalaksanaan Fase Akut Pasien dengan Sindrom Koroner Akut

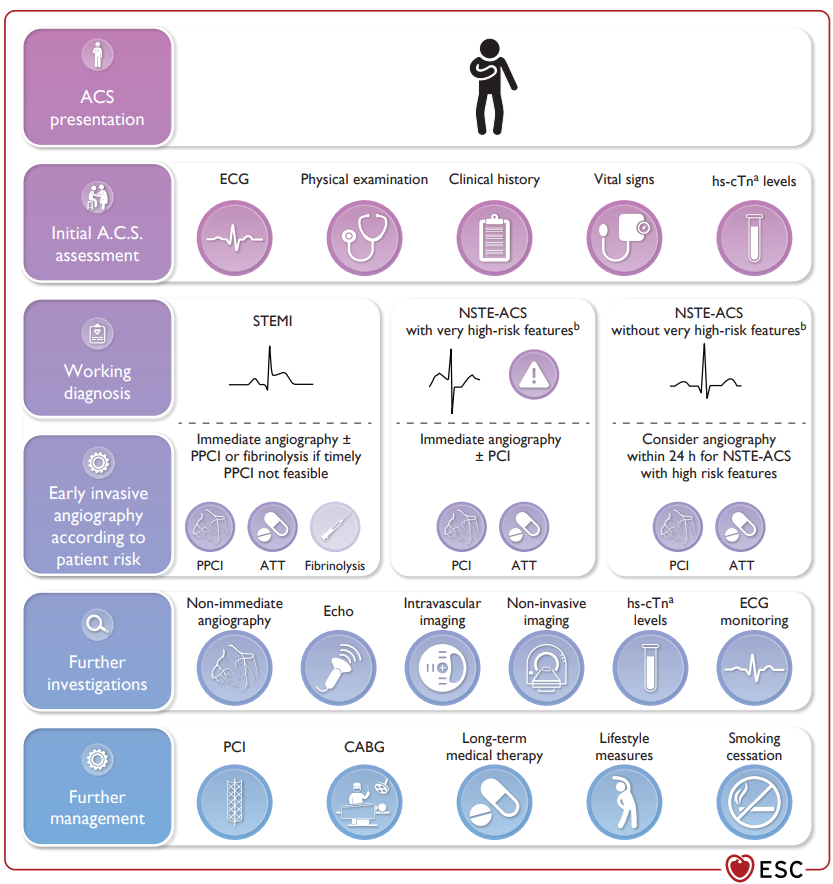

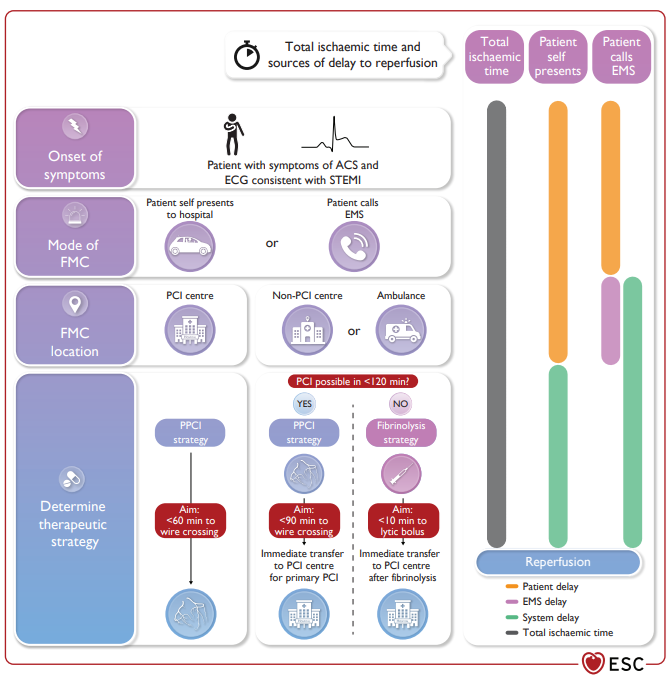

5.1 Pemilihan Strategi Invasif dan Terapi Reperfusi

Pada pasien dengan STEMI:

- Strategi utama yang direkomendasikan adalah PCI primer (primary percutaneous coronary intervention).

- Jika PCI tidak dapat dilakukan dalam 120 menit, maka terapi fibrinolisis harus diberikan lebih awal.

Pada pasien dengan NSTEMI:

- Angiografi koroner dalam waktu 24 jam dianjurkan untuk pasien berisiko tinggi.

- Jika risiko pasien lebih rendah, pendekatan invasif dapat ditunda hingga 72 jam setelah stabilisasi klinis.

5.2 Penatalaksanaan Sindrom Koroner Akut dengan Strategi Invasif

5.2.1 Strategi PCI Primer untuk STEMI

- Direkomendasikan sebagai strategi utama untuk semua pasien STEMI, jika dapat dilakukan dalam 120 menit sejak diagnosis.

- Berkurangnya waktu iskemia sangat penting untuk mengurangi kerusakan miokard dan meningkatkan kelangsungan hidup pasien.

- Akses arteri radial lebih disarankan dibandingkan femoral, karena mengurangi risiko perdarahan.

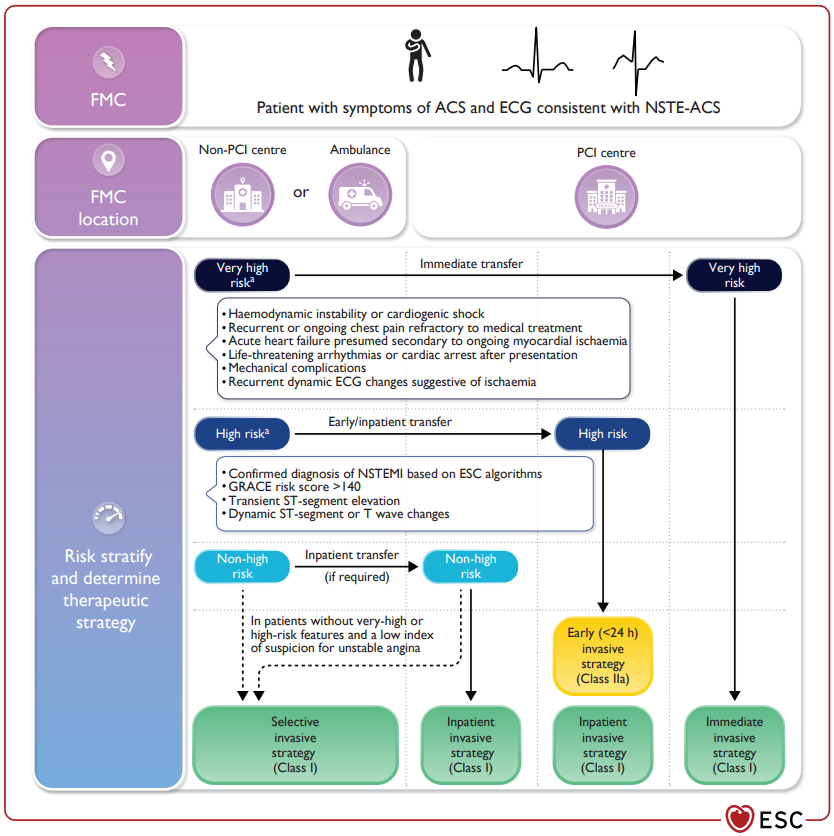

5.2.2 Strategi Invasif Segera untuk NSTEMI

- Pasien NSTEMI dengan risiko sangat tinggi (misalnya syok kardiogenik, henti jantung, atau ketidakstabilan hemodinamik) memerlukan angiografi koroner segera dengan PCI jika diindikasikan.

5.2.3 Strategi Invasif Rutin vs. Selektif

- Pada pasien dengan risiko tinggi, angiografi koroner harus dilakukan dalam 24 jam.

- Pada pasien dengan risiko lebih rendah, angiografi dapat dilakukan dalam waktu 72 jam atau berdasarkan perkembangan klinis pasien.

5.2.4. Ringkasan Strategi Invasif untuk Pasien dengan Sindrom Koroner Akut Tanpa Elevasi ST (NSTE-ACS)

Pendekatan strategi invasif pada pasien dengan NSTE-ACS bergantung pada tingkat risiko dan stabilitas klinis pasien.

| Kategori Pasien | Waktu Angiografi Koroner |

|---|---|

| Risiko sangat tinggi (syok kardiogenik, nyeri dada refrakter, gagal jantung akut, aritmia yang mengancam jiwa) | Segera (<2 jam setelah diagnosis) |

| Risiko tinggi (skor GRACE >140, peningkatan troponin, perubahan EKG signifikan) | Dalam 24 jam |

| Risiko menengah (skor GRACE 109-140, faktor risiko tambahan) | Dalam 72 jam |

| Risiko rendah (skor GRACE <109, tanpa troponin meningkat, tanpa perubahan EKG) | Dapat menjalani uji iskemia terlebih dahulu sebelum angiografi |

Kesimpulan: Pasien dengan risiko tinggi atau sangat tinggi harus menjalani angiografi dan strategi invasif lebih cepat, sedangkan pasien risiko lebih rendah dapat dipertimbangkan untuk pendekatan non-invasif terlebih dahulu.

5.3 Fibrinolisis dan Strategi Farmako-Invasif pada STEMI

5.3.1 Manfaat dan Indikasi Fibrinolisis

- Direkomendasikan jika PCI tidak dapat dilakukan dalam 120 menit.

- Obat fibrinolitik yang disarankan adalah tenecteplase, alteplase, atau reteplase.

5.3.2 Fibrinolisis Pra-Rumah Sakit

- Dapat dipertimbangkan jika pasien berada di daerah dengan akses terbatas ke pusat PCI.

5.3.3 Angiografi dan PCI Setelah Fibrinolisis (Strategi Farmako-Invasif)

- Jika fibrinolisis berhasil, angiografi harus dilakukan dalam 2–24 jam setelahnya.

- Jika fibrinolisis gagal, PCI harus dilakukan sesegera mungkin.

5.4 Pasien yang Tidak Menjalani Reperfusi

5.4.1 Pasien yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Angiografi Koroner

- Manajemen medis optimal direkomendasikan, termasuk antiplatelet, antikoagulan, dan terapi jantung lainnya.

5.4.2 Pasien dengan Penyakit Arteri Koroner yang Tidak Dapat Direvaskularisasi

- Pengobatan farmakologis intensif diperlukan, dengan fokus pada modifikasi faktor risiko dan pencegahan sekunder.

6. Terapi Antitrombotik

6.1 Terapi Antiplatelet pada Fase Akut

| Obat | Dosis Awal (Loading Dose) | Dosis Pemeliharaan | Catatan Khusus |

|---|---|---|---|

| Aspirin | 150–300 mg oral atau 75–250 mg IV | 75–100 mg sekali sehari | Diberikan kepada semua pasien SKA kecuali ada kontraindikasi. |

| Clopidogrel | 300–600 mg oral | 75 mg sekali sehari | Dapat digunakan sebagai alternatif pada pasien dengan risiko perdarahan tinggi atau yang tidak toleran terhadap prasugrel/ticagrelor. |

| Prasugrel | 60 mg oral | 10 mg sekali sehari | Tidak boleh diberikan sebelum angiografi pada pasien dengan NSTE-ACS. Dosis 5 mg/hari untuk pasien ≥75 tahun atau berat <60 kg. |

| Ticagrelor | 180 mg oral | 90 mg dua kali sehari | Tidak direkomendasikan untuk pasien dengan riwayat perdarahan intrakranial. |

| Cangrelor (intravena) | 30 μg/kg bolus IV diikuti dengan infus 4 μg/kg/menit selama prosedur PCI | Tidak diperlukan dosis pemeliharaan (beralih ke P2Y12 oral setelah infus dihentikan) | Digunakan untuk pasien yang tidak menerima P2Y12 inhibitor oral sebelumnya. |

6.1.1 Terapi Antiplatelet Oral

- Aspirin (150–300 mg dosis loading, diikuti oleh 75–100 mg per hari) harus diberikan pada semua pasien SKA.

- Inhibitor P2Y12 (prasugrel, ticagrelor, atau clopidogrel) harus diberikan dalam kombinasi dengan aspirin, kecuali terdapat kontraindikasi.

6.1.2 Waktu Pemberian Dosis Awal Antiplatelet

- Pada STEMI: Inhibitor P2Y12 diberikan sebelum atau selama PCI primer.

- Pada NSTEMI: Pre-treatment sebaiknya dihindari jika strategi invasif masih belum jelas.

6.1.3 Obat Antiplatelet Intravena

- Cangrelor dapat dipertimbangkan jika pasien tidak menerima inhibitor P2Y12 oral sebelum PCI.

- GPIIb/IIIa inhibitor (eptifibatide atau tirofiban) dapat digunakan pada pasien dengan trombus besar.

6.2 Terapi Antikoagulan pada Fase Akut

| Obat | Dosis pada STEMI (PCI Primer) | Dosis pada NSTE-ACS (Strategi Invasif Awal) | Catatan Khusus |

|---|---|---|---|

| Heparin tanpa fraksi (UFH) | 50–70 U/kg IV jika diberikan dengan GPI | 70–100 U/kg IV jika tanpa GPI | Dosis disesuaikan dengan waktu pembekuan aktif (ACT) selama PCI. |

| Enoxaparin (Low Molecular Weight Heparin, LMWH) | 0,5 mg/kg IV (dosis tunggal selama PCI) | 1 mg/kg SC setiap 12 jam (dosis pertama bisa diberikan IV 30 mg) | Perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan gagal ginjal berat (CrCl <30 mL/menit). |

| Fondaparinux | Tidak direkomendasikan | 2,5 mg SC sekali sehari | Jika PCI dilakukan, harus dikombinasikan dengan UFH selama prosedur. |

| Bivalirudin | 0,75 mg/kg IV bolus diikuti dengan infus 1,75 mg/kg/jam selama prosedur PCI | 0,75 mg/kg IV bolus diikuti dengan infus 1,75 mg/kg/jam jika strategi invasif dilakukan dalam 24 jam | Dapat dipertimbangkan pada pasien dengan risiko perdarahan tinggi. Dosis dikurangi menjadi 1 mg/kg/jam jika CrCl <30 mL/menit. |

6.2.1 Antikoagulasi pada STEMI yang Menjalani PCI Primer

- Heparin tanpa fraksi (UFH) direkomendasikan selama PCI dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan berat badan.

6.2.2 Antikoagulasi pada NSTEMI

- Enoxaparin atau fondaparinux lebih disarankan dibandingkan UFH pada pasien yang tidak segera menjalani PCI.

6.3 Terapi Antitrombotik Jangka Panjang Setelah Revaskularisasi

6.3.1 Durasi DAPT

- DAPT selama minimal 12 bulan direkomendasikan untuk sebagian besar pasien.

- Pada pasien dengan risiko perdarahan tinggi, durasi DAPT dapat dikurangi menjadi 6 bulan atau bahkan 1 bulan dalam kasus tertentu.

6.3.2 De-Eskalasi dari Inhibitor P2Y12 Poten ke Clopidogrel

- Dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko perdarahan pada pasien dengan risiko iskemik rendah.

6.3.3 Ringkasan Alternatif Strategi Antiplatelet untuk Mengurangi Risiko Perdarahan dalam 12 Bulan Pertama Setelah SKA

Pendekatan individualisasi terapi antiplatelet penting untuk menyeimbangkan manfaat terhadap risiko perdarahan. Berikut adalah strategi yang dapat digunakan:

| Strategi | Indikasi | Rekomendasi |

|---|---|---|

| DAPT standar (12 bulan) | Pasien dengan risiko iskemik tinggi dan risiko perdarahan rendah | Rekomendasi utama |

| DAPT pendek (3-6 bulan) | Pasien dengan risiko perdarahan tinggi (HBR) tetapi risiko iskemik sedang-tinggi | Dapat dipertimbangkan |

| Monoterapi inhibitor P2Y12 setelah 1 bulan | Pasien dengan risiko perdarahan sangat tinggi tetapi membutuhkan perlindungan antiplatelet | Alternatif pada kasus tertentu |

| De-eskalasi ke clopidogrel setelah 30 hari | Pasien yang mengalami perdarahan saat menggunakan ticagrelor/prasugrel | Dapat dipertimbangkan |

Kesimpulan: DAPT standar tetap menjadi pilihan utama, tetapi pada pasien dengan risiko perdarahan tinggi, strategi seperti DAPT lebih pendek atau monoterapi lebih awal dapat dipertimbangkan.

6.4 Terapi Jangka Panjang

6.4.1 Perpanjangan Terapi Antitrombotik di Atas 12 Bulan

- Pasien dengan risiko iskemik tinggi (misalnya, riwayat infark miokard berulang, penyakit arteri koroner difus) dapat mempertimbangkan perpanjangan terapi antiplatelet ganda (DAPT) lebih dari 12 bulan.

- Pada pasien ini, DAPT yang diperpanjang dapat berupa:

- Aspirin + inhibitor P2Y12 dosis rendah (misalnya ticagrelor 60 mg dua kali sehari).

- Aspirin + antikoagulan dosis rendah (misalnya rivaroxaban 2,5 mg dua kali sehari).

Catatan: Keputusan untuk memperpanjang terapi harus mempertimbangkan risiko perdarahan pasien.

6.5 Terapi Antiplatelet pada Pasien yang Membutuhkan Antikoagulan Oral

Beberapa pasien dengan SKA juga memiliki indikasi untuk antikoagulasi oral, misalnya pasien dengan fibrilasi atrium.

6.5.1 Pasien dengan SKA yang Membutuhkan Antikoagulan Oral (OAC)

- Terapi triple (aspirin + inhibitor P2Y12 + OAC) hanya disarankan dalam waktu singkat (1 minggu atau kurang).

- Setelah itu, pasien sebaiknya melanjutkan terapi dual dengan OAC + inhibitor P2Y12 selama 6 bulan, diikuti oleh terapi OAC tunggal.

- Aspirin sebaiknya dihentikan setelah fase akut untuk mengurangi risiko perdarahan.

6.5.2 Pasien yang Membutuhkan Antagonis Vitamin K atau Operasi Bypass Arteri Koroner

- Jika pasien menggunakan antagonis vitamin K (VKA), target INR sebaiknya berada di rentang 2,0–2,5 untuk meminimalkan risiko perdarahan.

- Jika pasien menjalani operasi bypass arteri koroner (CABG), terapi antikoagulan harus dihentikan sementara sebelum operasi dan dapat dilanjutkan setelah risiko perdarahan berkurang.

6.6 Terapi Antitrombotik sebagai Tambahan untuk Fibrinolisis

- Heparin tanpa fraksi (UFH) atau enoxaparin direkomendasikan setelah fibrinolisis untuk mendukung efek antitrombotik.

- Fondaparinux tidak direkomendasikan dalam konteks fibrinolisis.

6.7 Terapi Antitrombotik pada Pasien yang Tidak Menjalani Reperfusi

- Pasien yang tidak menjalani terapi reperfusi (baik PCI maupun fibrinolisis) tetap memerlukan antikoagulasi selama periode rawat inap untuk mencegah trombosis lebih lanjut.

- Fondaparinux atau enoxaparin direkomendasikan sebagai pilihan antikoagulan utama dalam kelompok ini.

7. Sindrom Koroner Akut dengan Presentasi Tidak Stabil

7.1 Henti Jantung di Luar Rumah Sakit pada Pasien dengan SKA

- Pasien yang mengalami henti jantung sebelum mencapai rumah sakit harus segera dievaluasi untuk kemungkinan SKA sebagai penyebab utama.

- Angiografi darurat direkomendasikan jika pasien menunjukkan tanda-tanda STEMI.

- Pada pasien tanpa elevasi ST, angiografi harus dilakukan berdasarkan penilaian klinis individu.

Catatan: Keputusan untuk melakukan koronariografi harus mempertimbangkan usia pasien, prognosis neurologis, dan kondisi komorbid lainnya.

7.2 Syok Kardiogenik yang Memperumit SKA

- Syok kardiogenik adalah komplikasi SKA dengan angka kematian sangat tinggi (hingga 50%).

- Revaskularisasi segera sangat penting dalam kasus ini, baik dengan PCI atau operasi bypass arteri koroner (CABG).

- Dukungan sirkulasi mekanis (misalnya intra-aortic balloon pump/IABP atau ECMO) dapat dipertimbangkan pada pasien yang mengalami kegagalan hemodinamik berat.

8. Manajemen Sindrom Koroner Akut Selama Rawat Inap

8.1 Unit Perawatan Koroner/Unit Perawatan Intensif Jantung

8.1.1 Pemantauan

- Semua pasien dengan SKA harus mendapatkan pemantauan ketat terhadap irama jantung dan tanda-tanda vital selama fase akut.

- Pemantauan elektrokardiografi (EKG) kontinu direkomendasikan pada pasien dengan risiko aritmia tinggi.

8.1.2 Mobilisasi dan Aktivitas Fisik

- Pasien dengan STEMI tidak rumit dapat mulai berjalan dalam 24–48 jam setelah PCI.

- Pasien NSTEMI yang stabil juga dapat dimobilisasi lebih awal untuk mencegah komplikasi akibat imobilisasi berkepanjangan.

8.1.3 Lama Rawat Inap di Unit Perawatan Jantung

- Pasien dengan SKA tanpa komplikasi biasanya dirawat selama 3–5 hari.

- Jika terjadi komplikasi (misalnya gagal jantung, aritmia, atau syok kardiogenik), lama rawat inap dapat diperpanjang sesuai kebutuhan klinis.

8.2 Perawatan Selama Rawat Inap

8.2.1 Lama Perawatan di Rumah Sakit

- Pasien dengan SKA risiko rendah yang menjalani PCI tanpa komplikasi dapat dipulangkan dalam 48–72 jam.

- Pemulangan lebih awal harus disertai dengan tindak lanjut yang ketat dan edukasi pasien.

8.2.2 Penilaian Risiko Selama Rawat Inap

Penilaian risiko sangat penting untuk menyesuaikan strategi terapi dan menentukan prognosis pasien.

- Penilaian risiko iskemik: Digunakan untuk menentukan kebutuhan revaskularisasi tambahan atau terapi agresif.

- Penilaian risiko perdarahan: Membantu dalam pengambilan keputusan terkait durasi DAPT.

- Penilaian risiko gagal jantung: Menggunakan ekokardiografi untuk menilai fraksi ejeksi ventrikel kiri (LVEF).

Catatan: Integrasi antara risiko iskemik dan risiko perdarahan sangat penting untuk menyeimbangkan manfaat terapi antitrombotik dengan potensi efek sampingnya.

9. Aspek Teknis dari Strategi Invasif

9.1 Intervensi Koroner Perkutan (PCI)

9.1.1 Akses Vaskular

- Akses radial lebih disarankan dibandingkan femoral karena mengurangi risiko perdarahan dan komplikasi vaskular.

9.1.2 Penggunaan Pencitraan Intravaskular

- IVUS (Intravascular Ultrasound) dan OCT (Optical Coherence Tomography) dapat digunakan untuk membimbing PCI, terutama dalam kasus dengan lesi kompleks atau tidak jelas pada angiografi standar.

9.1.3 Waktu Revaskularisasi dengan PCI

- Pada pasien NSTEMI risiko tinggi, PCI sebaiknya dilakukan dalam 24 jam setelah diagnosis.

- Jika risiko lebih rendah, PCI dapat ditunda hingga 72 jam dengan pemantauan ketat.

9.1.4 Penggunaan Stent

- Stent berbasis obat (drug-eluting stent/DES) lebih disarankan dibandingkan stent logam biasa karena menurunkan risiko restenosis.

9.1.5. Strategi Perlindungan Emboli dan Salvage Mikrovaskular

Perlindungan emboli bertujuan untuk mencegah sumbatan distal akibat debris trombus selama PCI, sedangkan strategi salvage mikrovaskular bertujuan untuk mengurangi cedera reperfusi dan meningkatkan aliran darah miokard.

- Perangkat perlindungan emboli distal (Distal Embolic Protection Device/EPD) dapat digunakan pada pasien dengan trombus besar dalam arteri koroner.

- Aspirasi trombus manual dapat dipertimbangkan dalam kasus yang dipilih (misalnya, STEMI dengan beban trombus tinggi).

- Terapi vasodilator intrakoroner (seperti adenosin, nitrogliserin, atau verapamil) dapat digunakan untuk mengurangi disfungsi mikrovaskular setelah PCI.

9.2 Operasi Bypass Arteri Koroner (CABG)

9.2.1 Indikasi dan Waktu Pelaksanaan CABG pada Pasien SKA

- CABG direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit arteri koroner luas atau anatomi yang tidak memungkinkan dilakukan PCI.

- Jika pasien mengalami syok kardiogenik atau iskemia berulang meskipun telah menjalani terapi obat optimal, CABG darurat dapat dipertimbangkan.

- Jika CABG dilakukan dalam keadaan stabil setelah fase akut, waktu optimal adalah dalam 3–7 hari setelah kejadian SKA.

9.2.2 Pertimbangan Teknis pada Pasien SKA yang Menjalani CABG

- Penggunaan arteri torakalis interna (ITA) sebagai graft utama lebih disarankan dibandingkan vena safena, karena memiliki tingkat patensi yang lebih tinggi.

- Pasien yang telah menerima pengobatan antiplatelet dual (DAPT) harus menjalani penghentian P2Y12 inhibitor sebelum operasi untuk mengurangi risiko perdarahan:

- Clopidogrel dan ticagrelor dihentikan 3–5 hari sebelum operasi.

- Prasugrel dihentikan 7 hari sebelum operasi.

Catatan: Aspirin tetap diteruskan selama proses pra-operatif kecuali jika ada risiko perdarahan yang sangat tinggi.

9.3 Diseksi Arteri Koroner Spontan (SCAD)

- SCAD adalah penyebab langka SKA yang lebih sering terjadi pada wanita muda tanpa faktor risiko klasik.

- Jika pasien stabil, strategi awal yang direkomendasikan adalah manajemen konservatif dengan pemantauan klinis.

- PCI hanya dilakukan jika ada iskemia yang sedang berlangsung atau gangguan aliran darah koroner yang signifikan.

- Penggunaan pencitraan intravaskular seperti IVUS atau OCT dapat membantu menegakkan diagnosis SCAD dan menentukan strategi terapi.

10. Penatalaksanaan Pasien dengan Penyakit Multivessel

10.1 Manajemen Penyakit Multivessel pada Pasien dengan Syok Kardiogenik

- Pada pasien dengan syok kardiogenik, PCI hanya boleh dilakukan pada arteri culprit (penyebab utama iskemia) selama prosedur awal.

- Revaskularisasi terhadap arteri lain dapat dilakukan pada prosedur lanjutan setelah kondisi pasien stabil.

10.2 Pasien dengan Penyakit Multivessel yang Menjalani PCI Primer

- Pada pasien dengan STEMI dan penyakit multivessel, PCI terhadap lesi non-culprit dapat dilakukan dalam prosedur yang sama atau dalam beberapa hari berikutnya, tergantung kondisi klinis pasien.

- Revaskularisasi total (complete revascularization) lebih disarankan dibandingkan hanya mengobati arteri culprit.

10.3 Waktu Revaskularisasi Arteri Non-Infark pada SKA

Revaskularisasi total terhadap arteri non-culprit dapat memberikan manfaat tambahan pada pasien dengan penyakit multivessel.

10.3.1. Pasien dengan STEMI dan Penyakit Multivessel

- PCI terhadap lesi non-culprit lebih disarankan dibandingkan hanya melakukan PCI pada arteri culprit.

- Waktu optimal:

- Jika dilakukan selama prosedur awal, harus dilakukan dengan hati-hati pada pasien dengan kondisi stabil.

- Jika dilakukan bertahap, prosedur tambahan dapat dijadwalkan dalam 24 jam hingga beberapa hari setelah PCI culprit.

10.3.2. Pasien dengan NSTE-ACS dan Penyakit Multivessel

- Revaskularisasi total dapat dilakukan selama prosedur awal atau bertahap dalam 7 hari pertama setelah diagnosis.

10.4. Evaluasi Keparahan Stenosis Arteri Non-Infark (Angiografi vs. Fisiologi)

- FFR (Fractional Flow Reserve) atau iFR (Instantaneous Wave-Free Ratio) direkomendasikan untuk mengevaluasi stenosis yang tidak jelas secara angiografi.

- FFR/iFR lebih disarankan dibandingkan hanya mengandalkan angiografi visual dalam menentukan apakah suatu lesi perlu dilakukan PCI.

10.5. Revaskularisasi Hibrid

- Pendekatan hibrid menggabungkan PCI untuk lesi tertentu dengan CABG untuk lesi kompleks lainnya dalam satu strategi perawatan.

- Cocok untuk pasien dengan penyakit multivessel yang memiliki lesi yang sulit ditangani hanya dengan satu modalitas.

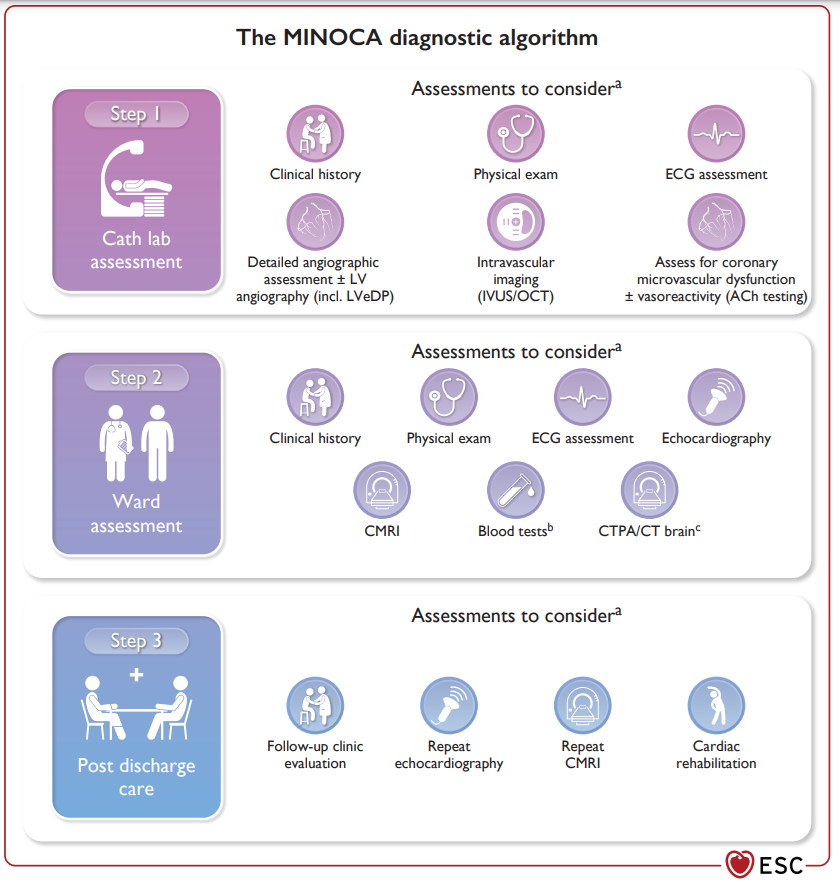

11. Infark Miokard dengan Arteri Koroner yang Tidak Tersumbat (MINOCA)

-

MINOCA adalah kondisi di mana pasien mengalami infark miokard tetapi tanpa adanya obstruksi signifikan pada arteri koroner.

-

Etiologi utama MINOCA meliputi:

- Spasme koroner

- Diseksi arteri koroner spontan (SCAD)

- Emboli koroner

- Miokarditis atau kardiomiopati Takotsubo

-

Strategi diagnostik mencakup pencitraan tambahan seperti CMR (Cardiac Magnetic Resonance) untuk mengevaluasi penyebab non-iskemik.

-

Pengobatan harus disesuaikan berdasarkan etiologi yang mendasari.

12. Situasi Khusus

12.1 Infark Miokard Tipe 2 dan Cedera Miokard Akut

-

Infark Miokard Tipe 2 disebabkan oleh ketidakseimbangan suplai dan permintaan oksigen miokard, bukan akibat ruptur plak aterosklerotik.

-

Penyebab utama meliputi:

- Hipotensi berat

- Takikardia atau bradikardia ekstrem

- Anemia berat

- Emboli paru

-

Pendekatan pengobatan difokuskan pada mengatasi penyebab yang mendasari dan tidak selalu memerlukan terapi revaskularisasi.

12.2 Komplikasi SKA

12.2.1 Gagal Jantung setelah Infark Miokard

- Pasien dengan LVEF ≤40% setelah infark miokard harus mendapatkan terapi gagal jantung yang optimal, termasuk inhibitor RAAS, beta-bloker, dan antagonis mineralokortikoid.

- Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) dapat dipertimbangkan jika LVEF tetap rendah setelah 6 minggu terapi optimal.

12.2.2 Komplikasi Mekanik

- Ruptur septum interventrikular dan insufisiensi mitral akut memerlukan evaluasi segera dengan ekokardiografi dan intervensi bedah secepatnya.

12.2.3 Trombus Ventrikel Kiri

- Dapat terbentuk setelah infark miokard anterior luas.

- Antikoagulasi dengan warfarin direkomendasikan selama minimal 3 bulan jika terdapat trombus yang terlihat di ekokardiografi.

12.2.4 Perikarditis Pasca-SKA

- Dapat ditangani dengan aspirin atau ibuprofen, sedangkan kortikosteroid dihindari karena dapat mengganggu penyembuhan miokard.

12.2.5 Aritmia

- Atrial fibrilasi sering terjadi setelah SKA dan memerlukan terapi antikoagulasi jika ada indikasi tromboemboli.

- Ventricular arrhythmias dapat terjadi pada fase akut dan mungkin memerlukan ICD jika berulang setelah stabilisasi.

12.2.6. Perdarahan

- Perdarahan mayor adalah komplikasi utama terapi antitrombotik pada SKA.

- Jika terjadi perdarahan serius:

- Penghentian sementara atau permanen terapi antitrombotik harus dipertimbangkan berdasarkan risiko iskemik dan perdarahan pasien.

- Antidot spesifik seperti idarucizumab (untuk dabigatran) atau andexanet alfa (untuk inhibitor faktor Xa) dapat digunakan jika tersedia.

12.3 Kondisi Penyerta (Komorbiditas)

12.3.1 Pasien dengan Risiko Perdarahan Tinggi dan Gangguan Darah (Anemia dan Trombositopenia)

- Pasien dengan anemia berat atau trombositopenia harus dievaluasi secara individual untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko terapi antitrombotik.

12.3.2 Penyakit Ginjal Kronis

- Dosis obat antitrombotik harus disesuaikan dengan fungsi ginjal.

- Pasien dengan CKD stadium lanjut lebih berisiko mengalami perdarahan sehingga strategi DAPT pendek dapat dipertimbangkan.

12.3.3 Diabetes Mellitus

- Pasien dengan diabetes memiliki risiko iskemik yang lebih tinggi, sehingga terapi antiplatelet intensif lebih sering dibutuhkan.

12.3.4 Pasien Lanjut Usia dengan Frailty dan Multimorbiditas

- Strategi individualisasi terapi lebih penting pada kelompok ini untuk menghindari komplikasi berlebihan.

12.3.5 Kehamilan

- SKA pada kehamilan jarang terjadi, tetapi jika terjadi, pendekatan yang aman bagi ibu dan janin sangat penting.

12.3.6 Penyalahgunaan Obat

- Penggunaan kokain dapat memicu vasospasme koroner yang menyerupai SKA.

12.3.7 Pasien dengan Kanker

- Strategi terapi antiplatelet dan antikoagulan harus disesuaikan dengan risiko perdarahan tinggi pada pasien kanker.

13. Pengobatan Jangka Panjang

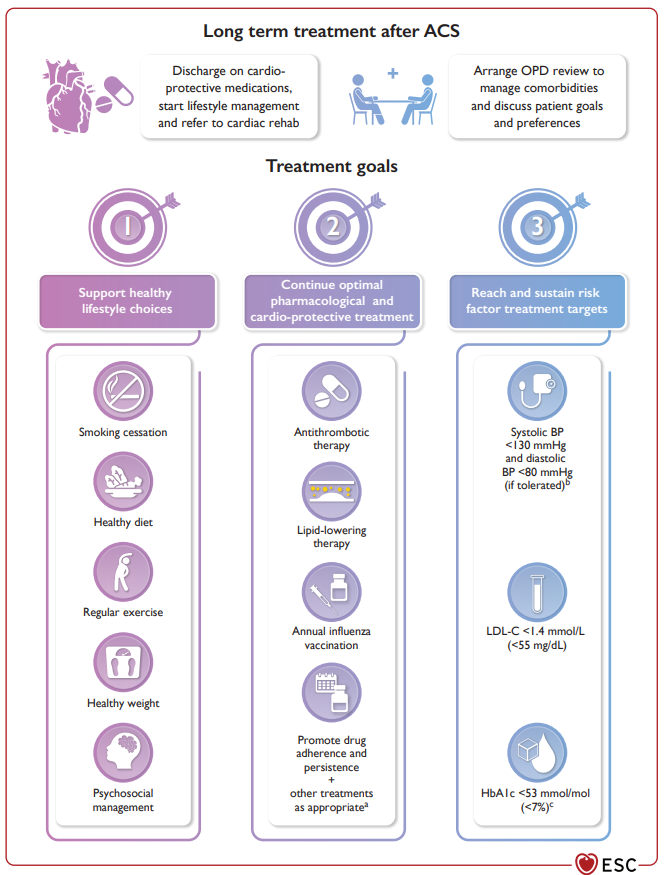

13.1 Rehabilitasi Jantung

- Semua pasien dengan SKA harus dirujuk ke program rehabilitasi jantung untuk mengoptimalkan pemulihan dan mencegah kejadian berulang.

13.2 Manajemen Gaya Hidup

- Berhenti merokok harus menjadi prioritas utama.

- Pasien harus dianjurkan untuk menjalani pola makan sehat dengan rendah lemak jenuh dan tinggi serat.

- Aktivitas fisik teratur, minimal 150 menit per minggu, direkomendasikan untuk semua pasien.

13.3 Terapi Farmakologis

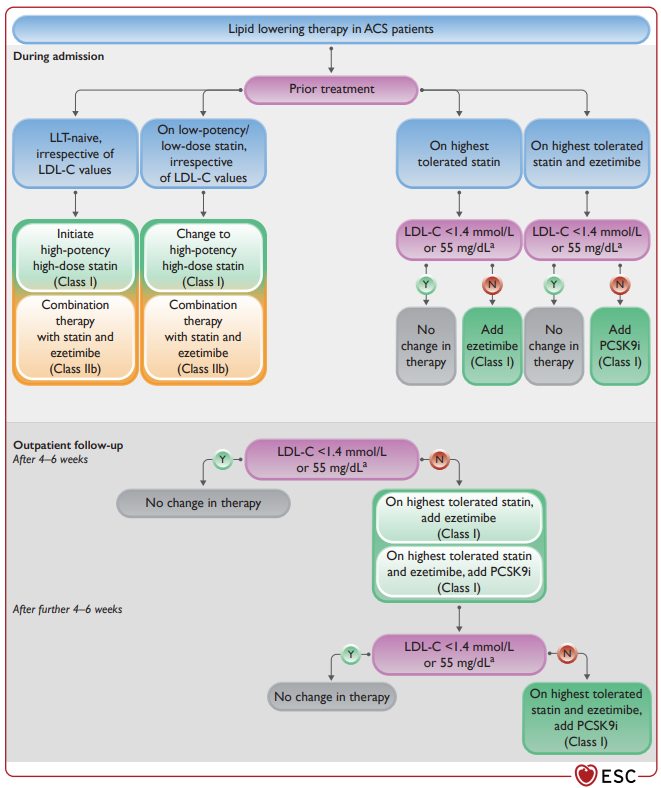

- Statin dosis tinggi harus diberikan kepada semua pasien SKA, dengan target LDL <55 mg/dL.

- Beta-bloker direkomendasikan terutama pada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri.

- Inhibitor ACE atau ARNI direkomendasikan untuk pasien dengan LVEF ≤40%.

- Terapi tambahan seperti SGLT2 inhibitor dapat dipertimbangkan pada pasien dengan diabetes atau gagal jantung.

14. Perspektif Pasien dalam Penatalaksanaan SKA

- Pendekatan yang berpusat pada pasien sangat ditekankan dalam pengambilan keputusan klinis.

- Pasien harus diberi informasi yang jelas mengenai pilihan terapi, manfaat, dan risikonya.

- Teknik komunikasi seperti “teach-back” dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien.

15. Pesan Utama

- Diagnosis cepat dan terapi reperfusi segera sangat penting dalam SKA, terutama STEMI.

- Pilihan strategi invasif harus disesuaikan dengan risiko pasien dan kondisi klinisnya.

- Terapi antitrombotik yang optimal dapat meningkatkan prognosis, tetapi harus diseimbangkan dengan risiko perdarahan.

- Pendekatan multidisiplin yang mencakup rehabilitasi jantung, perubahan gaya hidup, dan terapi farmakologis sangat penting untuk mencegah kejadian kardiovaskular berulang.

Sumber Referensi:2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes